|

|

|

|

|

|

|

|

| Großes Seibert-Mikroskop; Stativ 2 um 1880. Dieses Mikroskop

ist gefertigt aus zaponiertem, geschwärztem und vernickeltem Messing,

blankem und gebläutem Stahl. Getragen wird das Gerät von einem

gespreizten Fuß. Zur Beleuchtung dient ein Spiegel mit planer und konkaver

Seite, welcher zusammen mit einem kompletten Abbe'schen Beleuchtungsapparat,

samt dezentrierbarer Irisblende, über Zahn und Trieb abgefahren werden

kann.

Der graduierte Auszugstubus verfügt neben einer Einzelobjektivaufnahme über einen vierfachen Objektivrevolver. Das Instrument wird im großen zugehörigen Kasten mit der eingestanzten Seriennummer 3506 liegend untergebracht. Das Instrument ist umfangreich ausgestattet mit dem Huygensokular 0 und den Okularen Periskopisch I, Periskopisch II und Periskopisch III, einem Zeigerokular und einem Meßokular. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alternativ zum Abbe'schen Kondensor kann eine Zylinderlochblende

mit drei Einsätzen verwendet werden. Der Polarisationsapparat ist im

Polarisator und dem als Okular zu verwendenden Teilkreis erhalten - leider

fehlt hier der Aufsatzanalysator. Für den Abbe'schen Beleuchtungsapparat

ist eine Zentralblende für Dunkelfeldmikroskopie und ein Blauglas in

einer runden Pappdose mit der Beschriftung Apotheke

Dr. C. Philipps Strassburg i.E. Metzgerstrasse 19. und

zu Stativ II. / Blendungen. / Pfitzner.

untergebracht. Alternativ zum Abbe'schen Kondensor kann eine Zylinderlochblende

mit drei Einsätzen verwendet werden. Der Polarisationsapparat ist im

Polarisator und dem als Okular zu verwendenden Teilkreis erhalten - leider

fehlt hier der Aufsatzanalysator. Für den Abbe'schen Beleuchtungsapparat

ist eine Zentralblende für Dunkelfeldmikroskopie und ein Blauglas in

einer runden Pappdose mit der Beschriftung Apotheke

Dr. C. Philipps Strassburg i.E. Metzgerstrasse 19. und

zu Stativ II. / Blendungen. / Pfitzner.

untergebracht.

Das Mikroskop verfügt über neun Objektive. Dies sind im einzelnen die Trockenobjektive Seibert NO II, Seibert NO III, Seibert NO IV, Seibert NO V, Seibert NO VI (mit Korrektion) und die Wassermmersionsobjektive mit Korrektion NO VII Immersion Seibert und NO IX Immersion Seibert. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ferner verfügt dieses Mikroskop um eines der ersten ausgelieferten Objektive homogener Ölimmersion Homogene Immersion 1/12 Seibert sowie um ein Ölimmersionsobjektiv No. II Hom. Imm. der Firma Dr. Edmund Hartnack Potsdam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ein Zeichenapparat eigener Konstruktion rundet das Zubehör des Forschungsmikroskops ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Auf dem Tubus ist das Instrument schlicht signiert: Auf dem Tubus ist das Instrument schlicht signiert:

Seibert Dieses Stativ Nr. 2 ähnelt bis auf den komplexeren Beleuchtungsapparat in nahezu allen Details dem großen Stativ Nr. 2 von Gundlach aus der Zeit um 1870. Wie auch schon zu Gundlachs Zeiten ist dieses Stativ das größte mit einem Drehtisch ausgestattete Stativ.

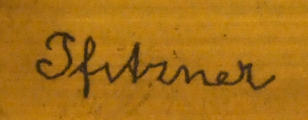

Fast alle Objektive, Objektivdosen, der Abbe'sche Beleuchtungsapparat und

der Griff des Kastens tragen den Namenszug des Besitzers:

Pfitzner bzw. Dr.

Pfitzner. Interessanterweise ist in den Kasten des Mikroskops

eine alte Inventurnummer 76 sowie

Inst. f. allgem. Botanik / L. 323 eingebrannt

und einige der Objektive sind mit ähnlichen Inventurnummern versehen.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

In Optisches Institut von Seibert & Krafft E. Gundlach's

Nachfolger in Wetzlar früher in Charlottenburg bei Berlin: Katalog

der Mikroskope, mikroskopischen & mikro-photographischen Objective &

Apparate, nebst Preisangabe derselben. (Druck von Ferd. Schnitzler, Wetzlar

October 1880) erscheint dieses Mikroskop wie folgt: In Optisches Institut von Seibert & Krafft E. Gundlach's

Nachfolger in Wetzlar früher in Charlottenburg bei Berlin: Katalog

der Mikroskope, mikroskopischen & mikro-photographischen Objective &

Apparate, nebst Preisangabe derselben. (Druck von Ferd. Schnitzler, Wetzlar

October 1880) erscheint dieses Mikroskop wie folgt:

Nr. 20 Grosser Zeichen-Apparat; mit Ocular und 2 Prismen, nach Oberhäuser; in Mahagoni-Kästchen...33 M. Nr. 21 Kleiner Zeichen-Apparat, eigene Construction, in Etui...18 M. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das hier gezeigte Mikroskop weicht in ein paar Details von dieser

Beschreibung ab, so hat das Stativ keine Schlittenführung und ist dem

Kasten nach offenbar bei Auslieferung schon nicht dafür vorgesehen gewesen

- stattdessen sind die Zylinderblenden in der Größe für die

Aufnahme am Abbe'schen Beleuchtungsapparat vorgesehen.

Während der Abbe'sche Beleuchtungsapparat im Katalog der

Firma Seibert und Krafft 1878 noch nicht erscheint, wird er als 1879 erstmals

angeboten - allerdings ist er zu diesem Zeitpunkt selbst beim größten Während der Abbe'sche Beleuchtungsapparat im Katalog der

Firma Seibert und Krafft 1878 noch nicht erscheint, wird er als 1879 erstmals

angeboten - allerdings ist er zu diesem Zeitpunkt selbst beim größten

Mikroskop noch nicht in der angeratenen umfangreichsten Ausstattung

vorhanden (Optisches Institut von Seibert & Krafft E. Gundlach's Nachfolger

in Wetzlar früher in Charlottenburg bei Berlin: Katalog der Mikroskope,

mikroskopischen & mikro-photographischen Objective & Apparate, nebst

Preisangabe derselben. Druck von Ferd. Schnitzler, Wetzlar October 1879): Mikroskop noch nicht in der angeratenen umfangreichsten Ausstattung

vorhanden (Optisches Institut von Seibert & Krafft E. Gundlach's Nachfolger

in Wetzlar früher in Charlottenburg bei Berlin: Katalog der Mikroskope,

mikroskopischen & mikro-photographischen Objective & Apparate, nebst

Preisangabe derselben. Druck von Ferd. Schnitzler, Wetzlar October 1879):

Nr. 19 Beleuchtungsapparat nach Abbé; kann jedem der grösseren Mikroskope angepasst werden...54 Mark Erst im oben beschriebenen Katalog vom Oktober 1880 wird der Abbe'sche Beleuchtungsapparat mit den Stativen 1 und 2 angeboten. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dem hier gezeigten Mikroskop mit dem von Pitzner beschriebenen und mit seinem Namen markierten Apparat um eines der ersten Stative, die mit einem solchen Beleuchtungsapparat ausgestattet werden. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| In Dr. E. Hartnack: Preis-Courant der achromatischen Mikroskope von

Dr. E. Hartnack Nachfolger von G. Oberhäuser (Potsdam 1882) wird

das Objektiv für homogene Immersion No. 2 gelistet als:

Neue Systeme mit homogener (Cedernholz-Öl) Immersion.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das hier gezeigte Mikroskop wird von Wilhelm Pfitzner (22. August 1853

- 01. Januar 1903) verwendet. Pfitzner studiert ab Sommersemester 1873 Medizin

an den Universitäten Straßburg, Heidelberg, Göttingen und

Kiel. 1878 schließt er mit der Staatsprüfung sein Studium ab und

wendet sich unter der Leitung von Walther Flemming (1843-1905) mikroskopischen

Studien zu.

Hier promoviert er am 28. Februar 1879 mit Ueber die Leydig'schen

Schleimzellen in der Epidermis der Larven von Salamandra maculosa. 1880

wird Pfitzner Assistent am anatomischen Institut in Heidelberg, Ostern 1883

siedelt er nach Königsberg um, wo er unter der Leitung von Gustav Albert

Schwalbe (1844-1916) am anatomischen Institut arbeitet; als dieser im Herbst

1883 an die Kasier-Wilhelm-Universität nach Straßburg berufen

wird, folgt ihm Pfitzner als sein erster Assistent an das dortige anatomische

Institut. Hier habilitiert er sich 1885 mit Zur pathologischen Anatomie

des Zellkerns als Privatdozent für das ganze Gebiet der Anatomie.

1891 wird Pfitzner zum Außerordentlichen Professor ernannt und erhält

1893 die Stellung des Prosectors. Hier promoviert er am 28. Februar 1879 mit Ueber die Leydig'schen

Schleimzellen in der Epidermis der Larven von Salamandra maculosa. 1880

wird Pfitzner Assistent am anatomischen Institut in Heidelberg, Ostern 1883

siedelt er nach Königsberg um, wo er unter der Leitung von Gustav Albert

Schwalbe (1844-1916) am anatomischen Institut arbeitet; als dieser im Herbst

1883 an die Kasier-Wilhelm-Universität nach Straßburg berufen

wird, folgt ihm Pfitzner als sein erster Assistent an das dortige anatomische

Institut. Hier habilitiert er sich 1885 mit Zur pathologischen Anatomie

des Zellkerns als Privatdozent für das ganze Gebiet der Anatomie.

1891 wird Pfitzner zum Außerordentlichen Professor ernannt und erhält

1893 die Stellung des Prosectors.

Die granuläre Struktur der Chromosomen wird entsprechend in der Zeit bis 1900 als Pfitzner'sche Körperchen oder auch Balbiani-Pfitzner'sche Körner bezeichent. In Über den feineren Bau der bei der Zelltheilung auftretenden fadenförmigen Differenzierung des Zellkerns. / Ein Beitrag zur Lehre vom Bau des Zellkerns. (Morphologisches Jahrbuch 7; Verlag von Wilhelm Engelmann; Leipzig 1882) schreibt Dr. med. Wilhelm Pfitzner als Assistent am anatomischen Institut zu Heidelberg mit Datum vom 31. Dezember 1880:

Durch die hier gezeigte optische Ausrüstung gelangt Pfitzner zu dem interessanten Resultat, dass der Längsspaltung der Kernfäden ein Zerfallen der "Chromatinkugeln" (wie ich der Kürze halber diese Körnchen im Anschluss an die Flemming'schen Namen "Chromatin" und "Achromatin" bezeichnen werde) in je zwei voraufgeht. In dem Artikel Beobachtung über weitere Vorkommen der Karyokinese (Archiv für Mikroskopische Anatomie 20; Verlag von Max Cohen & Sohn (Fr. Cohen); Bonn 1882: 127-144) mit Datum vom 1. Juli 1881 schreibt Pfitzner aus Heidelberg: Gute Linsen und gute Beleuchtung stehen natürlich ganz oben an; ich benutzte bei feineren Objecten Seibert's Ölimmersion 1/12 und einen ebenfalls von Seibert gelieferten Beleuchtungsapparat nach Abbé. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Den Artikel Beiträge zur Lehre vom Bau des Zellkerns

und seiner Theilungserscheinungen (Archiv für Mikroskopische Anatomie

22; Verlag von Max Cohen & Sohn (Fr. Cohen); Bonn 1883: 616-688)

veröffentlicht Pfitzner als Assistent am anatomischen Institut zu

Königsberg i. Pr. im Februar 1883, hat die Arbeit aber bereits im

Oktober 1882 fertig gestellt. Hier heißt es: Die Subtilität

der zu untersuchenden Structuren machte selbst bei scharfer Färbung

die ausgiebigste Benutzung aller mir zu Gebote stehenden optischen Hilfsmittel

nöthig. Ich habe ausschließlich mit Seibert XII (homogene Immersion

1/12") gearbeitet, unter Benutzung des Abbe'schen

Beleuchtungsapparates, bei Tageslicht oder mit der Seibert'schen

Mikroskopirlampe, z. Th. auch bei gefärbtem Licht.

Seine Arbeiten fasst Pfitzner als Privatdocent und I. Assistent am anatomischen Institut zu Strassburg i.E. bei einem Vortrag vor der medizinischen Fakultät der Universität Straßburg am 30. Mai 1885 zusammen (Zur pathologischen Anatomie des Zellkerns; Virchows Archiv 103 (2); Springer; Berlin und Heidelberg Februar 1886: 275-300). Aus dieser Zeit stammt offenbar die runde Pappschachtel für die Blenden dieses Mikroskops. Ab 1886 wendet sich Pfitzner primär makroskopischen Studien der Anatomie zu. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||

Im selben Jahr kaufen sie Gundlachs Werkstätte auf und

verlegen sie 1873 nach Wetzlar. 1884 wirde das Unternehmen in "W. & H.

Seibert" umbenannt, nachdem Krafft ausbezahlt worden ist. Die Gebrüder

Seibert streben in Ihrer Arbeit auch danach stets an, das Mikroskop in

Einzelanfertigung zum Kunstwerk zu erheben. Im selben Jahr kaufen sie Gundlachs Werkstätte auf und

verlegen sie 1873 nach Wetzlar. 1884 wirde das Unternehmen in "W. & H.

Seibert" umbenannt, nachdem Krafft ausbezahlt worden ist. Die Gebrüder

Seibert streben in Ihrer Arbeit auch danach stets an, das Mikroskop in

Einzelanfertigung zum Kunstwerk zu erheben.

Im Jahr 1900 wird das Seibert-Mikroskop Nr. 10000 hergestellt.

(Vermittlung des Mikroskops durch freundliche Unterstützung von Jochen Schell; Aufwendiges Richten des durch den Wurf in den Abfallcontainer verbogenen Stativfußes durch freundliche Untersützung von Olaf Medenbach) [Vergleiche als weitere Referenz 4, 34, 113] |

| home | Mikroskopie | Spektroskopie | Varia |

© 2008 - 2009 by Timo Mappes, Germany