| Dissektionsmikroskop aus 1868. Das Instrument ist aus zaponiertem,

sowie schwarz und braun gebeiztem Messing, gebläutem und schwarz lackiertem

Stahl gefertigt.

Zur Beleuchtung dient ein großer Planspiegel, der dreifach gelagert

ist und damit für schiefe Beleuchtung aus der Achse bewegt werden kann.

Unter dem Tisch ist zur Regulierung eine Lochblendenrevolverscheibe mit 5

Aperturöffnungen angebracht. Objektklemmen sind für den Tisch des

Mikroskops nicht vorgesehen.

Die Einstellung erfolgt über einen Prismentrieb, der den Tubusträger

direkt auf dem Prisma sitzend relativ zur Tischfläche bewegt. Das Triebrad

lässt sich mit der Hand bequem auf dem Tisch liegend bedienen.

Der Fuß dieses Mikroskops ist aus schwarz lackiertem Stahl gefertigt,

welches auf der Unterseite wie für Merz typisch mit vier eingelassenen

Lederpolstern versehen ist, um dem Mikroskop Standfestigkeit zu geben und

die Schreib- oder Arbeitstischplattenfläche nicht zu beschädigen.

Am

unteren Rand der Tischplatte sind Schwalbenschwanzführungen angebracht,

die ursprünglich dazu dienen sollen Handauflagen anzubringen, diesem

Mikroskop waren solche jedoch nicht beigegeben, denn es sind keinerlei

mechanische Spuren an diesen Stellen zu erkennen, ferner deckt sich dies

mit dem Eintrag im Kassenbuch der Firma. Am

unteren Rand der Tischplatte sind Schwalbenschwanzführungen angebracht,

die ursprünglich dazu dienen sollen Handauflagen anzubringen, diesem

Mikroskop waren solche jedoch nicht beigegeben, denn es sind keinerlei

mechanische Spuren an diesen Stellen zu erkennen, ferner deckt sich dies

mit dem Eintrag im Kassenbuch der Firma.

Der Tubus entspricht in der Form jenem der mittleren Merz-Stative ohne Grobtrieb,

er wird über das Objektivgewinde und einem Adapter verbunden, welcher

einerseits als Aufnahme für das dreiteilige Objektiv dient und andererseits

die Verbindung zum geschwungenen Tubusträger darstellt.

Das Instrument ist ausgestattet mit dem Okular

1 und

2.

Der Einrichtung des Kastens nach zu urteilen, wird dieses Instrument nur

mit dem einen montierten Objektiv und einem Okular ausgeliefert.

Auf dem Tubus befindet sich die dekorative Signatur:

G. & S. Merz

in München

No. 890 |

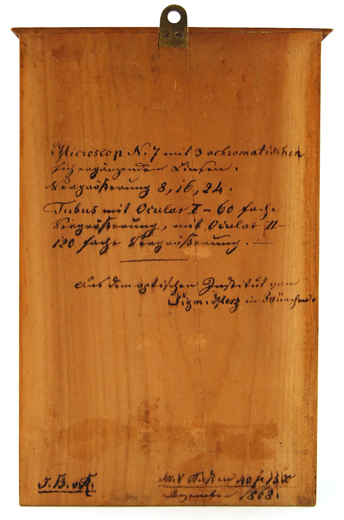

| Im Erlenholzkasten wird das Mikroskop demontiert aufbewahrt. Dieser Kasten

zeigt den für die kleineren Mikroskopstative von Merz typischen Schieber

zum Verschluß des Behältnisses. Dieser Schieber trägt auf

der Innenseite eine Beschreibung des ersten Besitzer dieses Mikroskops: |

|

Microscop N. 7 mit 3 achromatischen

sich ergänzenden Linsen.

Vergrößerung 8, 16, 24

Tubus mit Ocular I - 60 fache

Vergrößerung, mit Ocular II -

120 fache Vergrößerung. -

---

aus dem optischen Institut von

Sigmund Merz in München

|

| J.B. v. R. |

Mit Kasten 40 fl 15

gr.

Dezember 1868 |

|

|

Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende

Eintragungen: Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende

Eintragungen:

| 1868 |

[...] |

| December |

16 |

Baron von Ruprecht hier |

|

|

|

|

|

|

1 Microscop No VII laufende No 890

Praeparirmicroscop ohne Flügel aber mit Tubus

mit Ocular 1, Vergr. 8, 16, 24, 60 |

35 |

- |

35 |

- |

[...] |

| December |

23 |

Baron von Ruprecht hier |

|

|

|

|

|

|

1 Ocular No 2 für das Microscop |

5 |

15 |

5 |

15 |

Die handschriftliche Eintragung auf der Rückseite des Kastens stammt

damit vom Besitzer, Baron J. v. Ruprecht, der 6 Tage nach Erwerb des Mikroskops

ein zweites Okular nachkauft. Im deutschen Adel findet sich nur ein passender

Eintrag der auf einen Baron bzw. Freiherrn mit gleich klingendem Familiennamen

verweist (Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen

Häuser. Jahrgang 49. Justus Perthes, Gotha 1899: 840), wenn

auch inminimal abweichender Schreibweise: Hierbei handelt es sich um den

königlich bayrischen Oberförster Johann Nepomuk Freiherr von Rupprecht

(Amberg 1807 - München 1883). |

|

Es ist bisher noch ein weiteres Stativ gleicher Bauart mit der Seriennummer

905 bekannt.

|

|

Das Preisverzeichniss der Mikroskope aus dem Institute von G. &

S. Merz, vorm. Utzschneider & Fraunhofer in München. (1869) listet

dieses Stativ sowie das kleinere

Pendant wie folgt (Heinrich Frey: Das Mikroskop und die mikroskopische

Technik. Leipzig, Wilhelm Engelmann 1871: 380-381):

A. Komplete Mikroshope.

[...]

Mikroskop Nr. 7 (Dissektions-Mikroskop), Mikroskop Nr. 7 (Dissektions-Mikroskop),

Tisch mit Flügel, Einstellung durch Trieb, Beleuchtung in und ausser

der Axe. Das Instrument besitzt 3 achromatische, sich zu einem

1/3" System ergänzende Linsen und ein terrestrisches

ocular nebst Auszug.

Vergrösserung 8, 16, 24 und 40-200

Preis 56 fl. = 32 Thlr.

Mikroskop Nr. 7a

(Einfaches Dissektions-Mikroskop).

Gleiche mechanische Aussattung, achromatische Linsen, Vergrösserung

8, 16, 24

Preis 241/2 fl. = 14 Thlr.

Dieses Mikroskopstativ taucht ohne Zubehör als einziges Mikroskop im

Angebot eines Antiquitätenhändler bei einer Messe in Los Angeles

auf, Stuart Warter erwirbt das Stativ von dem anbietenden Händler mit

dem Versprechen, die zugehörigen weiteren Teile und den Kasten

nachzuliefern. Tatsächlich findet jener Händler die fehlenden Teile

in seinem Bestand wieder und Stuart Warter fährt in das entsprechende

Ladengeschäft in einem guten Viertel Los Angeles, um das Instrument

wieder zu vervollständigen. Im Mai 2011 wird das Mikroskop schließlich

zur weiteren Vervollständigung der Sammlung von Stuart Warter an diese

Sammlung zu seinem ursprünglichen eigenen Einkaufspreis verkauft. |

|

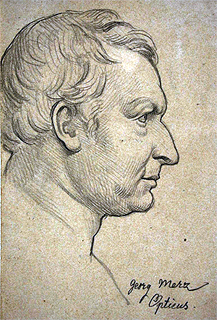

Der am 26. Januar 1793 in Bichl bei Benediktbeuren geborene

Georg Merz besucht zunächst die Schule

im benachbarten Stift und hilft seinem Vater, einem Leinweber, auf dem Felde

in der Landwirtschaft. Als Utzschneider in Benediktbeuren eine Fabrik zur

Herstellung von Flint- und Crownglas für sein optisches Institut errichtet,

tritt Merz dort 1808 als Arbeiter ein.

| Angeregt von einem der Padres des mittlerweile säkularisierten Klosters

studiert Merz in seiner freien Zeit mit großem Eifer Mathematik und

Optik. Fraunhofer erkennt die außerordentliche Begabung des jungen

Arbeiters und ernennt ihn zum Werkführer der optischen Abteilung.

Mit dem Tode Fraunhofers übernimmt Merz 1826 die Geschäftsleitung

und wird zum Direktor der optischen Abteilung. Zusammen mit dem Mechaniker

Franz Joseph Mahler wird er 1830 Teilhaber und 1839 Eigentümer des

Instituts. Nach dem Tode Mahlers 1845 führt Georg Merz das Institut

weiter unter Mitarbeit seiner Söhne Sigmund (1824 - 1908) und Ludwig

(1817 - 1858). Das Institut wird nach München verlegt und die Signatur

lautete "G. Merz & Söhne in München".

Hermann Schacht beschreibt 1855 in Das Mikroskop und seine Anwendung,

insbesondere für Pflanzen-Anatomie (Verlag von G.W.F. Müller,

Berlin 1855: 6), dass Merz & Söhne zusammen mit den meisten deutschen

Optikern das Hufeisenstativ nach Oberhäuser angenommen haben.

Ludwig Merz stirbt 1858 mit 41 Jahren an Bleivergiftung, die er sich bei

der Flintglasherstellung in Benediktbeuren zuzieht. Danach firmiert das Institut

mit: "G. & S. Merz in München". |

|

|

1865

erreichen Mikroskope von Merz zusammen mit Instrumenten von Hartnack ein

in jener Zeit unübertroffenes Auflösungsvermögen. Georg Merz

stirbt am 12. Januar 1867. 1865

erreichen Mikroskope von Merz zusammen mit Instrumenten von Hartnack ein

in jener Zeit unübertroffenes Auflösungsvermögen. Georg Merz

stirbt am 12. Januar 1867.

Nun ist Sigmund alleiniger Inhaber des Institutes. Im Jahr 1871 hat das

Unternehmen 63 Beschäftigte und signiert "G. & S. Merz (vormals

Utzschneider & Fraunhofer) in München". 1883 übergibt

Sigmund Merz die Münchner Werkstätte an seinen langjährigen

Gehilfen und Vetter Jakob Merz (1833 - 1906), dieser verkauft die

traditionsreiche Firma am 5. Oktober 1903 an Paul Zschokke (1853 -

1932).

Da es unter Fraunhofers Federführung in Bediktbeuren und München

gelungen ist, achromatische Linsenkombinationen zu erstellen, erlangt das

Unternehmen rasch Weltrang. Das Wissen bleibt in der Firma und unter Merz

führt sie noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts im Bau großer

Refraktoren für die Sternwarten Europas. Mikroskope sind, wie schon

unter Joseph von Fraunhofers Leitung,

von eher untergeordneter Bedeutung und daher recht selten. Das optische Glas

wird stets nur für den Bedarf der Werkstätte in der eigenen

Glashütte geschmolzen und nicht als Rohstoff an andere Firmen verkauft.

[Vergleiche Referenz 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 56, 64,

73, 88]

(Mein herzlicher Dank für die Daten aus dem Kassenbuch von Merz

gilt Jürgen Kost, Tübingen sowie für die Recherche des vollen

Familiennamens des Mikroskopbesitzers gilt Dipl.-Ing. Philipp Freiherr von

Hutten, Wien) |

|

Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende

Eintragungen:

Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende

Eintragungen: