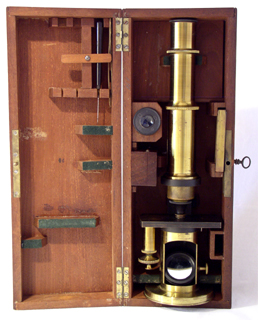

| Trommelmikroskop von Krüss; um 1858. Hohes Trommelstativ

aus zaponiertem und geschwärztem Messing sowie gebläutem Stahl.

Das Instrument verfügt über einen Tubus fester Länge, zur

Beleuchtung dient ein schwenkbarer Konkavspiegel, abgeblendet wird durch

eine Lochblendenrevolverscheibe die von der Rückseite des Stativs aus

bedient wird. Die grobe Einstellung erfolgt über den Schiebetubus, der

Feinfokus wird durch eine in einer Federhülse geführte

Rändelschraube seitlich am Tisch ermöglicht, welche dessen Platte

auf der optischen Achse hebt und senkt.

Auf dem Tubus ist das Mikroskop sehr dekorativ in deutscher

Schreibschrift signiert: Auf dem Tubus ist das Mikroskop sehr dekorativ in deutscher

Schreibschrift signiert:

No 191.

A.Krüss.

Hamburg.

Das Instrument ist mit drei Okularen und zwei dreifachen Satzobjektiven Nr.

3 und Nr. 6

ausgestattet. Die einzelnen Linsen der Objektive sind in breiten Ringen gefasst

und dort mit kleinen Schlagzahlen nummeriert. Aufbewahrt werden die Objektive

in einem kleinen samtgefütterten Kästchen aus poliertem Mahagoniholz.

An weiterem Zubehör verfügt das Mikroskop über eine sogenannte

"feuchte Kammer", eine zaponierte Messingpinzette und eine Präpariernadel,

eine zweite solche Nadel und das Skalpell des Präpariersets sind nicht

mehr erhalten. |

Liegend wird das Mikroskop in einer Mahagonischatulle im Stil

französischer Instrumente der 1860er untergebracht. Liegend wird das Mikroskop in einer Mahagonischatulle im Stil

französischer Instrumente der 1860er untergebracht.

Dieses Mikroskop wird nach Aussage des Verkäufers während des Zweiten

Weltkriegs von einem US-amerikanischen Soldaten im eroberten Deutschland

"mitgenommen". Im Fabruar 2006 kann das Instrument aus dem Tal des Hudson,

New York, für diese Sammlung erworben werden.

Pieter Harting schreibt über dieses kleine Mikroskopstativ im Jahre

1866:

Derselbe [Krüss] verfertigt Mikroskope in der Form der kleinen

Microscopes coudés von Oberhäuser und von Schiek, und zwar um

den beispiellos niedrigen Preis von 20 Thaler. Nach Wagner [Rud. Wagner

in: Nachrichten v. d. G. A. Universität u. d. Königl. Ges. der

Wiss. zu Göttingen. 1857, Nr. 19, S. 253] sind sie für den ersten

Unterricht und für die gewöhnlichsten

histologischen Untersuchungen ganz empfehlenswerth, da sie eine 300malige

sehr klare Vergrösserung geben, die bei sehr vielen Untersuchungen ganz

ausreicht. Auch die mechanische Einrichtung ist ganz gut. Nach einem

Preiscourante von Jahre 1862 liefert er auch etwas

grössere Instrumente mit 2 Objectiven und 2 Ocularen um 36

Thaler. |

| In einer Werbung der Firma Krüss aus dem Jahre 1868 heißt

es:

Mikroskope. Mikroskope.

Veranlaßt durch den stets mehr sich herausstellenden Bedarf guter

Mikroskope in den verschiedensten

Zweigen der Wissenschaft und Industrie habe ich eine bedeutende

Modifikation meiner Preise ermöglicht, weshalb ich mir erlaube, namentlich

auf die vier unten verzeichneten, am meisten verlangten, Sorten hierdurch

aufmerksam zu machen. Meine Mikroskope zeichnen sich bekanntlich durch Helligkeit

und Schärfe aus und können, dem Urtheile der ersten Sachkenner

zufolge, mit den besten in diesem Fach würdig rivalisiren. Zweigen der Wissenschaft und Industrie habe ich eine bedeutende

Modifikation meiner Preise ermöglicht, weshalb ich mir erlaube, namentlich

auf die vier unten verzeichneten, am meisten verlangten, Sorten hierdurch

aufmerksam zu machen. Meine Mikroskope zeichnen sich bekanntlich durch Helligkeit

und Schärfe aus und können, dem Urtheile der ersten Sachkenner

zufolge, mit den besten in diesem Fach würdig rivalisiren.

Achromatische Mikroskope (Modell Oberhäuser) mit 300maliger

Vergrößerung

1 Okular- und ein Linsensatz...20 Thlr.

Dasselbe mit Polarisationsapparat...26 -

Achromatische Mikroskope (Modell Oberhäuser) bis 520maliger

Vergrößerung mit 2 Okular- und 2 Linsensätzen...34 -

Dasselbe mit Polarisationsapparat...36 -

Die Preise sind preuß. Kurant gegen baare Zahlung [9923]

A. Krüß

Optiker und Mechaniker

Adolphsbrücke Nr. 7 in Hamburg

|

Die Firma A. Krüss Hamburg dürfte wohl eine der ältesten noch

in Familienbesitz befindlichen optisch-mechanischen Werkstätten Deutschlands

sein.

Edmund Gabory wird in Straßburg

(Elsaß) geboren und geht als Schüler beziehungsweise Mitarbeiter

von Ramsden (seinerseits ein Schüler Dollonds) nach London. Bereits

in London-Holborn macht sich Gabory 1790 selbständig, übersiedelt

aber mit seiner Familie 1796 nach Hamburg um dort eine Werkstätte als

Opticus und Mechanicus zu eröffnen. An der Neuenburg Nr. 14 werden optische,

mechanische und frühe elektrische Instrumente hergestellt und verkauft

- der Giebel des Hauses dient dabei als privates Observatorium. In seiner

Freizeit hält der Firmeninhaber öffentlich wissenschaftliche

Vorträge zur Optik und Elektrizität. Edmund Gabory wird in Straßburg

(Elsaß) geboren und geht als Schüler beziehungsweise Mitarbeiter

von Ramsden (seinerseits ein Schüler Dollonds) nach London. Bereits

in London-Holborn macht sich Gabory 1790 selbständig, übersiedelt

aber mit seiner Familie 1796 nach Hamburg um dort eine Werkstätte als

Opticus und Mechanicus zu eröffnen. An der Neuenburg Nr. 14 werden optische,

mechanische und frühe elektrische Instrumente hergestellt und verkauft

- der Giebel des Hauses dient dabei als privates Observatorium. In seiner

Freizeit hält der Firmeninhaber öffentlich wissenschaftliche

Vorträge zur Optik und Elektrizität.

Während der Besetzung Hamburgs durch Napoleon 1811 darf Gabory sein

Geschäft zwar weiter betreiben, alle englischen Waren werden jedoch

verbrannt und die besten Fernrohre von den Besatzern für eigene Zwecke

beschlagnahmt.

Ende 1813 erliegt Edmund Gabory den Spätfolgen einer Verletzung, die

er sich während seiner Arbeiten zugezogen hat. Seine Kinder Edmund Nicolas

und Mary Ann führen daraufhin das optische Geschäft weiter.

Mary Ann heiratet 1823 Andres Krüss, welcher die Werkstätte nun

mit seinem Schwager gemeinsam weiterführt.

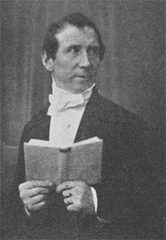

Andres Krüss wird 1791 auf Helgoland

geboren und ist 1806 bei einem der Hamburger Kaufleute beschäftigt,

die während der Kontinentalsperre ihre Geschäfte von der kleinen

Hochseeinsel aus betreiben. Als Blockadebrecher ist er schon in diesem jungen

Alter erfolgreich und zieht schließlich 1814 nach Hamburg. Hier wird

er 1823 Bürger. Während nach dem Tod seines Schwiegervaters die

Selbstanfertigung von Instrumenten zunehmend zurückgegangen ist, lebt

diese mit Andres Krüss wieder auf. Es werden alle von Seefahrern benutzten

Instrumente sowie zugehörige Karten verkauft. Das umfangreiche optische

Lager bringt einen florierenden Handel nach Skandinavien und auch Übersee

mit sich. Edmund Krüss, der älteste Sohn von Andres Krüss

wird von seinem Vater im Frühjahr 1841 im Alter von 17 Jahren nach Stuttgart

zum Hofoptiker und Mechaniker Geiger in die Lehre geschickt. Im Anschluss

daran besucht Edmund Krüss das Stuttgarter Technikum. Andres Krüss wird 1791 auf Helgoland

geboren und ist 1806 bei einem der Hamburger Kaufleute beschäftigt,

die während der Kontinentalsperre ihre Geschäfte von der kleinen

Hochseeinsel aus betreiben. Als Blockadebrecher ist er schon in diesem jungen

Alter erfolgreich und zieht schließlich 1814 nach Hamburg. Hier wird

er 1823 Bürger. Während nach dem Tod seines Schwiegervaters die

Selbstanfertigung von Instrumenten zunehmend zurückgegangen ist, lebt

diese mit Andres Krüss wieder auf. Es werden alle von Seefahrern benutzten

Instrumente sowie zugehörige Karten verkauft. Das umfangreiche optische

Lager bringt einen florierenden Handel nach Skandinavien und auch Übersee

mit sich. Edmund Krüss, der älteste Sohn von Andres Krüss

wird von seinem Vater im Frühjahr 1841 im Alter von 17 Jahren nach Stuttgart

zum Hofoptiker und Mechaniker Geiger in die Lehre geschickt. Im Anschluss

daran besucht Edmund Krüss das Stuttgarter Technikum.

Während des großen Brandes in Hamburg 1842 wird auch das Haus

Neue Burg 4 ein Raub der Flammen. Ausser etwas Bargeld und etwa 20% der Waren

kann Andres Krüss nur wenig vor dem Feuer retten. In der Kleinen

Reichenstraße wird das Geschäft neu eröffnet; nach dem

Heranwachsen der beiden Söhne der Teilhaber trennen sich die

Geschäftspartner jedoch 1844 und Andres Krüss eröffnet das

Optische Institut A. Krüss am 11.11.1844 am Alten Wall. Das Aufblühen

seiner jungen Firma erlebt Andres Krüss leider nur bis er im Revolutionsjahr

1848 einer Cholera-Epidemie zum Opfer fällt. Seine Witwe führt

das Geschäft nun weiter, übergibt es schließlich 1851 an

ihre Söhne Edmund und William.

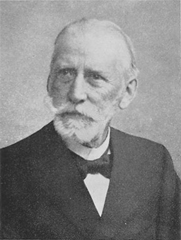

Edmund Krüss kauft im selben

Jahr das Haus Adolphsbrücke 7 und fertigt dort verschiedenste mechanische

Erzeugnisse. 1859 schließlich wird eine Linsenschleiferei eingerichtet,

in der anfangs insbesondere photographische Objektive nach Berechnungen von

Prof. Josef Petzval hergestellt werden. Projektionsapparte werden sehr

erfolgreich mit in das Programm aufgenommen, 1865 läßt sich A.

Krüss die Laterna Magica patentieren. Edmund Krüss kauft im selben

Jahr das Haus Adolphsbrücke 7 und fertigt dort verschiedenste mechanische

Erzeugnisse. 1859 schließlich wird eine Linsenschleiferei eingerichtet,

in der anfangs insbesondere photographische Objektive nach Berechnungen von

Prof. Josef Petzval hergestellt werden. Projektionsapparte werden sehr

erfolgreich mit in das Programm aufgenommen, 1865 läßt sich A.

Krüss die Laterna Magica patentieren.

Während einfache Mikroskope schon ein paar Jahre produziert werden,

wird Mitte der 1860er ein besonders Trichinen-Mikroskop konstruiert. Der

Firmeninhaber Edmund Krüss selbst beschäftigt sich auch selbst

viel mit der Untersuchung trichinenhaltigen Fleisches und sich hieraus ergebende

Vorschriften werden in der Hamburger Tageszeitung veröffentlicht.

Schließlich werden neben Lokomotivmodellen auch kleine Dampfboote um

1860 mit ins Fertigungsprogramm genommen.

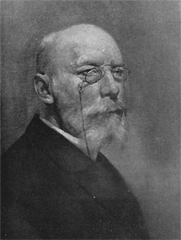

William Krüss tritt 1874 aus dem Geschäft

aus, Dr. Hugo Krüss wird daraufhin 1876 von seinem Vater Edmund Krüss

mit in die Firma aufgenommen. Hugo Krüss war nach einer

technisch-mathematischen Ausbildung bei Dennert & Pape Hamburg in die

Lehre der optisch-astronomischen Werkstatt C.A. Steinheil Söhne

München gegangen - hier schloß sich der Besuch des Polytechnikums

und später der Universität München an. William Krüss tritt 1874 aus dem Geschäft

aus, Dr. Hugo Krüss wird daraufhin 1876 von seinem Vater Edmund Krüss

mit in die Firma aufgenommen. Hugo Krüss war nach einer

technisch-mathematischen Ausbildung bei Dennert & Pape Hamburg in die

Lehre der optisch-astronomischen Werkstatt C.A. Steinheil Söhne

München gegangen - hier schloß sich der Besuch des Polytechnikums

und später der Universität München an.

Als 1886 Alfred Gabory, der Schwager von Edmund Krüss, sein optisches

Geschäft aufgibt, übernimmt die Firma Krüss dessen Lager.

So werden die 1844 getrennten Werkstätten wieder vereint. 1888

schließlich wird der passionierte Naturforscher Hugo Krüss Chef

der Firma seines Vaters, durch ihn konzentriert sich das Unternehmen nun

auch auf die Fertigung von photometrischen und spektroskopischen Apparaten.

Sein Sohn, Dr. Paul Krüss tritt nach seiner Assistentenzeit an der

Universität Jena 1904 in das Geschäft ein. Paul Krüss heiratet

1906 die Tochter von Dr. Max Pauly, dem Leiter und Mitbegründer der

Astro-Abteilung von Carl Zeiss Jena. Im Jahre 1920 übernimmt jener Paul

Krüss die Hamburger Firma und beteiligt 1946 seinen Sohn Andres Krüss.

Mikroskope verschwinden nach dem II. Weltkrieg aus dem Programm, werden aber

Ende des 20. Jahrhunderts wieder angeboten. Seit 1980 führt in siebter

Generation Martina Krüss-Leibrock das Familienunternehmen. 2005 tritt

ihre Tochter Karin Leibrock als achte Generation in die Geschäftsleitung

ein. |